Mutter der Revolution?

Das Bild von der Evangelischen Kirche in der DDR ist in der öffentlichen Meinung nach dem Zusammenbruch der DDR plötzlich umgekippt. Erst galt sie als Mutter der Revolution, nun wurde sie als Stütze des Systems verdächtigt. Das eine war zu viel der Ehre, das andere ist zu viel der Schande.

„Mutter der Revolution“ – diese Übertreibung kam dadurch zustande, dass die Kirche der einzige Ort in der DDR war, an dem das freie Gespräch möglich war. Die Evangelische Kirche hat in den 1980er-Jahren oppositionellen Gruppen, die sich mit den Problemen Frieden, Umwelt, Dritte Welt beschäftigt haben, ihr Dach angeboten, auch Nichtchrist*innen. Und sie hat, wenn Oppositionelle aus diesen Gruppen verhaftet wurden, Fürbittengottesdienste und Mahnwachen ermöglicht. Dann gab es ausnahmsweise volle Kirchen. Und nach der Öffnung der Mauer waren überall im Lande die Kirchen der Ort, an dem sich die Bürger*innen zuerst versammelten und sich die neuen politischen Bewegungen vorstellten. Die Bilder von diesen vollen Kirchen im Westfernsehen haben bei vielen im Westen ein gänzlich irreales Bild vermittelt. Denn in Wahrheit waren die Christen in der DDR zu einer Minderheit geschrumpft. Die Kirche war, anders als in Polen, viel zu schwach, um Mutter der Revolution zu sein. Aber sie konnte der Freiheit des Wortes und der Gedanken Raum geben. Dadurch hat sie Verdienste am Zusammenbruch der SED-Herrschaft, von dessen Geschwindigkeit sie allerdings überrascht wurde. Denn das Bemühen der Kirche ging immer auf Reformen zurück, weil wir aus Erfahrung wussten: Wenn es um die Machtfrage geht, ist mit den Kommunisten nicht zu spaßen, dann schlagen sie zu.

Stütze des Systems?

„Stütze des Systems“ – dieser Vorwurf wurde genährt von Stasi-Enthüllungen. Jeder Fall von missbrauchtem Vertrauen ist enttäuschend und muss aufgeklärt werden. Das ist aber auch geschehen. Die Rechenschaftsberichte der entsprechenden Gremien sind allerdings von der Öffentlichkeit nur mäßig wahrgenommen worden. Es stimmt aber nicht, dass die Kirche von der Stasi stärker durchsetzt war als andere gesellschaftliche Bereiche; es war vielmehr umgekehrt. Und es stimmt nicht, dass die Stasi die kirchlichen Entscheidungen, namentlich die der Kirchenparlamente, beeinflussen konnte. Beweis: Regelmäßig beschwerte sich die SED bei der Kirche über kirchliche Entscheidungen.

Und es stimmt auch nicht, dass die evangelische Kirche stärker von der Stasi durchsetzt war als die katholische. Diese hat aber keinen Ministerpräsidenten aus ihrer Führungsriege gestellt, und das mindert das Medieninteresse erheblich.

Der dritte Grund für den Vorwurf „Stütze des Systems“ ist die Formel „Kirche im Sozialismus“. Dazu später.

Das Verhältnis zwischen Evangelischer Kirche und Staatspartei

Zuvor aber will ich das Verhältnis von Staatspartei und Kirche in der DDR kurz beschreiben.

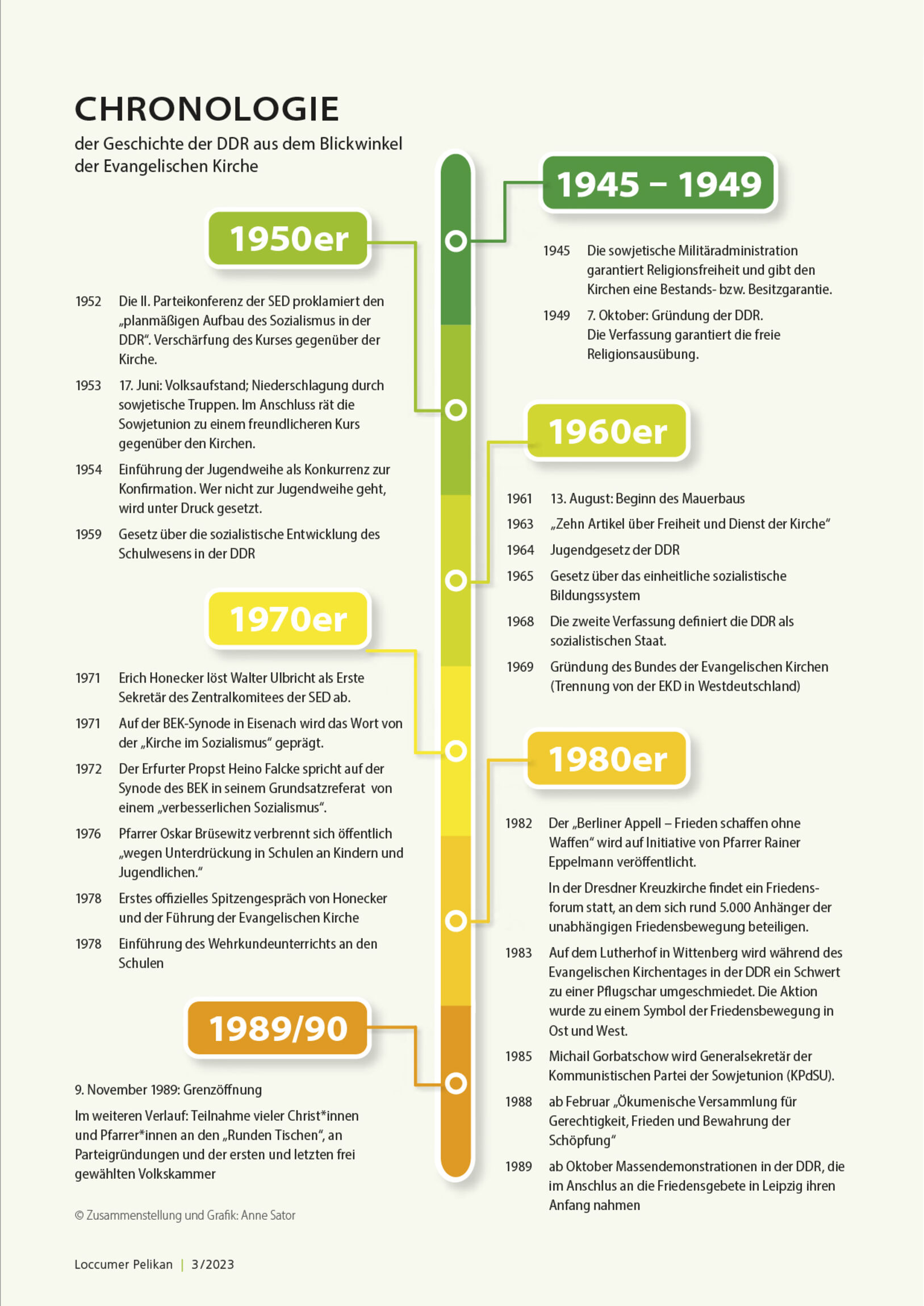

In der ersten Verfassung der DDR waren zwar die Rechte der Kirche wunderschön beschrieben, aber die SED hielt sich nicht an diese Verfassung; und ein Gericht, bei dem die Kirche gegen den Verfassungsbruch hätte klagen können, gab es nicht. Der Spielraum der Kirche bestand deshalb nur aus jederzeit widerrufbaren Gewohnheitsrechten.

Da die Kirchen keine Rechtsposition geltend machen konnten, konnten sie nicht verhandeln, sondern nur bitten. Sie mussten, wenn es um die Gleichberechtigung der Christen und die Arbeitsmöglichkeiten der Kirche ging, darzulegen versuchen, dass es im wohlverstandenen Interesse der anderen Seite sei, dieser Bitte nachzukommen.

Dies war nun umso schwieriger, weil die SED von Anfang an und bis zum Schluss der festen Überzeugung war, dass die Kirche erstens „die einzige Institution im Sozialismus [ist], die nicht dem Wesen der sozialistischen Gesellschaftsordnung entspricht, aus ihr nicht erwächst und für den Sozialismus und seine Entwicklung überflüssig ist“ (so ein Funktionär in seiner Dissertation 1983), und dass die Kirche zweitens das Sammelbecken der feindlich-negativen Kräfte sei, der Brückenkopf des Imperialismus usw.

Die Hauptziele der SED-Kirchenpolitik waren Folgende: Die Kirche sollte ihren Einfluss auf die Jugend verlieren. Dem diente die Jugendweihe und die Behinderung kirchlicher Jugendarbeit. Sie sollte beschränkt werden auf den Kult und die Diakonie, also aus der Öffentlichkeit herausgedrängt werden. Sie sollte eine grundsätzliche Loyalitätserklärung zur Politik der SED abgeben. Über das zähe Ringen der Evangelischen Kirche, diesem ihr zugedachten Tod zu entgehen, ließe sich viel erzählen. 1970 erließ die SED eine Veranstaltungsverordnung, nach der alle kirchlichen Veranstaltungen außer Gottesdienst und Christenlehre angemeldet, also genehmigt werden mussten. Die Kirche hat sich nicht daran gehalten und regelmäßig Strafe bezahlt, bis die Verordnung modifiziert wurde. Die Kämpfe um die Jugendrüstzeiten und die schwierigen Bemühungen um Kirchentage wären hier zu berichten.

Freiheit aus Diskriminierung

Wichtig für die im Vergleich sehr große Unabhängigkeit der Evangelische Kirche in der DDR war, dass sie ihre Pfarrer selbst bezahlt. In der CSSR hat der Staat die Pfarrer bezahlt – und die Predigterlaubnis ad personam gewährt, verweigert oder entzogen. Die Kirchen konnten zudem ihre eigenen Ausbildungsstätten unterhalten. Da der Staat sie nicht als Hochschulen anerkannt hat, unterstanden sie auch nicht dem Hochschulministerium. Daraus ergab sich eine eigentümliche Freiheit aus Diskriminierung.

Das alles wäre ohne die Unterstützung der westdeutschen Kirchen nicht möglich gewesen. Für die zensierte Öffentlichkeit der DDR waren aber auch die kleinen kirchlichen Wochenzeitungen, die Arbeit der Evangelischen Akademien und die Studentengemeinden von beachtlicher Bedeutung.

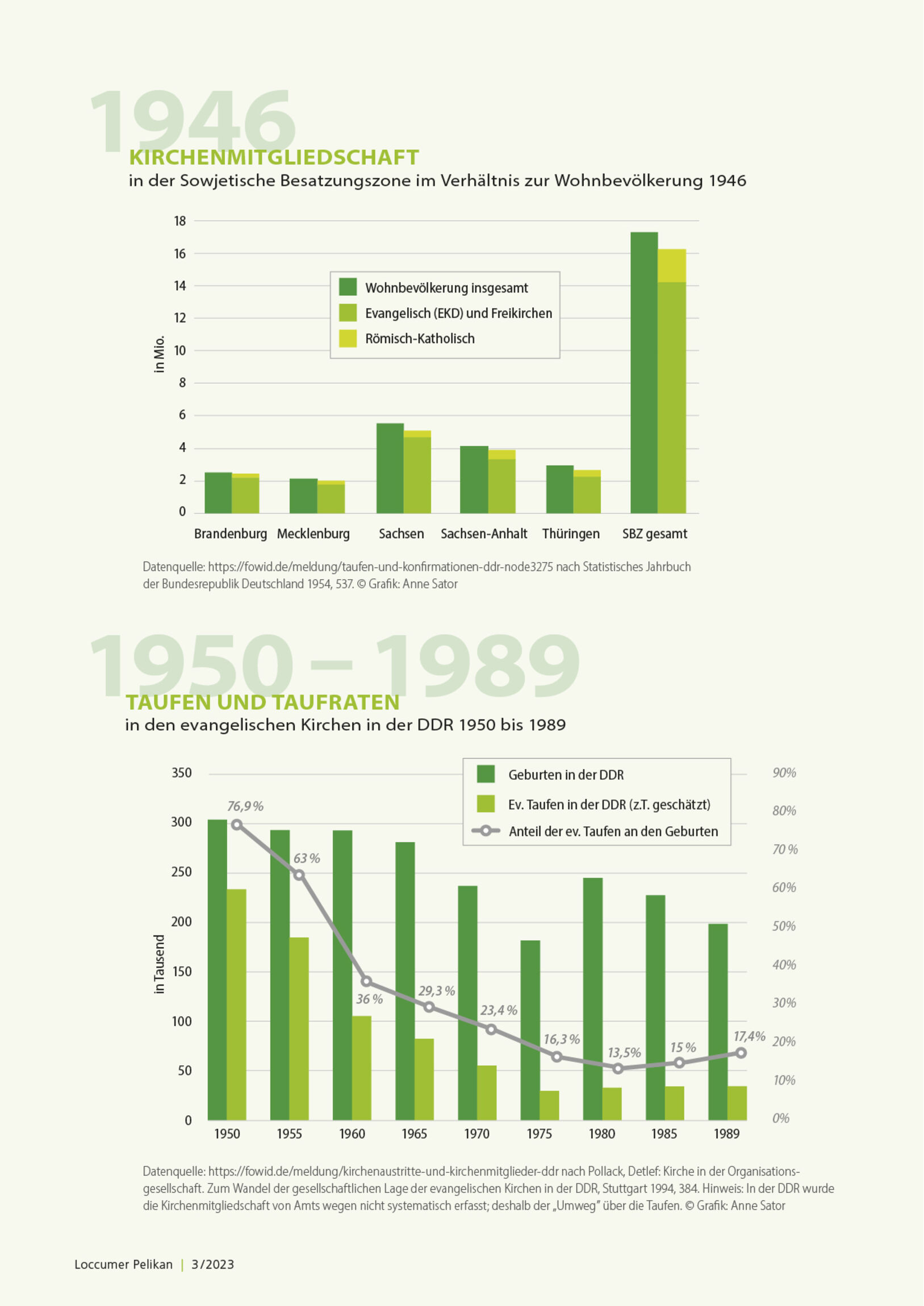

Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft

1945 waren über 90 Prozent der Bevölkerung der sowjetischen Besatzungszone Kirchenmitglieder, wenn auch örtlich variierend. Und diese Zahl sagt noch nichts über die Teilnahme am kirchlichen Leben aus. Die Flüchtlinge aus den viel stärker volkskirchlich geprägten Ostgebieten haben das Gemeindeleben oft spürbar belebt.

1964 fand die letzte Volkszählung in der DDR statt. Sie ergab zwölf Millionen Kirchenmitglieder (72 %), fünf Millionen waren konfessionslos. 1989 wurde die Zahl der Kirchenmitglieder auf 20 bis 30 Prozent geschätzt.

Auch in der Nazizeit hatte es eine Kirchenaustrittsbewegung gegeben. Viele von ihnen sind nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus wieder in die Kirchen eingetreten. Eine solche Wiedereintrittsbewegung hat es nach 1989 so nicht gegeben. Das lag am Unterschied von zwölf und vierzig Jahren.

Die sowjetische Besatzungsmacht hat die Kirchen in Grenzen gefördert. Denn sie wurden als „antifaschistisch“ betrachtet. Zwar war die evangelische Kirche in der Nazizeit gespalten in „Deutsche Christen“, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, und die „Bekennende Kirche“, aber die Deutschen Christen verloren ihren Einfluss 1945 vollständig.

Die Besatzungsmacht hat den kirchlichen Grundbesitz nicht enteignet. Sie hat Ausbildungsstätten für kirchliche Berufe genehmigt. Allerdings hat sie allgemeinbildende christliche Schulen verstaatlicht.

Religionsunterricht und religiöse Bildung

Die erste Verfassung der DDR von 1949 garantierte die staatliche Beihilfe zum Kirchensteuereinzug und den Religionsunterricht in den Räumen der Schule. Sie gewährte den Kirchen das Recht, zu den Lebensfragen des deutschen Volkes Stellung zu nehmen. Aber schon ein Jahr später wurde die Beihilfe beim Kirchensteuereinzug eingestellt und der Religionsunterricht aus den Räumen der Schule verdrängt.

Denn auf ihrem Dritten Parteitag beschloss die SED 1950 den „Aufbau des Sozialismus“. Nun sollte der Marxismus-Leninismus die Grundlage für Bildung und Erziehung sein. Die SED ging mit Verhaftungen, willkürlichen Verurteilungen und Enteignungen gegen wirtschaftlich Selbständige, gegen Bauern und Missliebige vor. Anfang 1953 kam es zu einem regelrechten Kirchenkampf, der sich besonders gegen die Mitglieder der Jungen Gemeinde und der Studentengemeinde richtete. Etwa 3.000 Oberschüler*innen wurden damals relegiert, etwa 70 kirchliche Mitarbeiter waren inhaftiert. Diakonische Einrichtungen wurden enteignet. Aber nach Stalins Tod hat die Sowjetunion ihre Deutschlandpolitik radikal geändert und die DDR-Regierung gezwungen, ihre repressive Politik abzubrechen, was sie auch tat. Weil sie bei dieser Rücknahme der Repressionen die Normerhöhung für die Arbeiter nicht zurückgenommen hatte, kam es zum Aufstand des 17. Juni.

„Kirche im Sozialismus“

Aber, wird man einwenden, die Loyalitätserklärung, die hat die Kirche ja doch geliefert: „Kirche im Sozialismus“. Hier also will ich ausführlicher werden.1

Seit der Gründung der DDR war es eine heiß umstrittene Frage, wie wir uns, besonders vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Bekennenden Kirche in der Nazizeit, zu diesem Staat verhalten sollen.

Die radikalste Position hat hier der Berlin-Brandenburger Bischof Otto Dibelius eingenommen. Er erklärte nämlich 1959, in einem totalen Staat sei der Obrigkeitsgehorsam suspendiert, da dieser Staat nicht legitimiert sei. Seine viel umstrittene Illustration: In der DDR seien für ihn die Verkehrsregeln nicht verbindlich; er halte sich nur aus taktischen Erwägungen daran. Diese Position stieß auf allgemeine Ablehnung, sogar die seiner eigenen Kirchenleitung. Dibelius hatte ja mit seiner Diagnose: „Der SED-Staat ist eine Diktatur“ recht. Seine Konsequenz war aber, zumal für die einfachen Gemeindeglieder, nicht lebbar. Sie konnten sich nicht selbst pauschal zu Staatsfeind*innen erklären und dennoch im Lande bleiben. Der sog. Obrigkeitsstreit hat damals die Gemüter enorm erhitzt.

„Zehn Artikel von Freiheit und Dienst der Kirche“

Das Resultat dieser Auseinandersetzungen waren die 1963 von der Konferenz der Kirchenleitungen verabschiedeten „Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche“. Diese wenden sich sowohl gegen totale Ablehnung als auch gegen Systemkonformität, denn auch ein Staat, der seinen Auftrag verfehlt, kann der Herrschaft Gottes nicht entlaufen. Sie weisen den Absolutheitsanspruch der Ideologie der SED zurück und kritisieren die Vernachlässigung des positiven Rechts „um einer erstrebten vollkommenen Gerechtigkeit willen“. Sie benennen Kriterien, denen eine Rechtsordnung aus christlicher Sicht genügen müsse und kritisieren die Unterwerfung des Rechts unter den Wahrheitsanspruch einer Ideologie. Sie fordern auf zur Unterscheidung „zwischen dem gebotenen Dienst an der Erhaltung des Lebens und der gebotenen Verweigerung der atheistischen Bindung.“

Es ist allerdings nicht gelungen, diesem Dokument die Geltung einer Grundsatzerklärung zu verschaffen, denn es gab Widerspruch.

„Sieben Sätze von der Freiheit der Kirche zum Dienen“

Der Weißenseer Arbeitskreis formulierte im selben Jahr „Sieben Sätze von der Freiheit der Kirche zum Dienen“. Sie beschreiben eine sich selbst verleugnende und die Welt selbstlos liebende Kirche. Deshalb dürfe sie nicht Anklägerin, Verteidigerin oder Richterin der Parteien der Welt sein. Eine Kritik des Absolutheitsanspruchs der atheistischen Ideologie der SED, des kommunistischen Staatsverständnisses und der Rechtspraxis in der DDR kommt deshalb ebenso wenig in Frage wie eine Kritik an der Begrenzung kirchlichen Einflusses und der Bestreitung kirchlicher Rechte.

Bei der Ausarbeitung dieser Position hat der Theologe Hanfried Müller, Professor an der Humboldt-Universität, eine unrühmliche Rolle gespielt. Er war ein fanatischer Anhänger der SED-Politik und übrigens inoffizieller Stasimitarbeiter (IM).

Im Ergebnis berührte sich diese Position mit der des „Thüringer Weges“ (Moritz Mitzenheim), der die DDR fast unkritisch als „Obrigkeit“ akzeptierte.

Dies war die letzte große Auseinandersetzung innerhalb der Evangelischen Kirche der DDR um die Frage nach dem Verhältnis der Kirche zur DDR. Sie hatte offenbart, dass eine einheitliche Stellungnahme nicht zu erreichen war. Es wäre aber sehr gefährlich gewesen, wenn sich die Kirchen in dieser Frage gespalten hätten. Denn genau darauf zielte die Strategie der SED.

Der Bund Evangelischer Kirchen: „Kirche für andere“

Als 1968 der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR gegründet und also die organisatorische Trennung von der gesamtdeutschen EKD vollzogen wurde, hat man deshalb kein umfangreicheres Grundsatzdokument zum Verhältnis von Staat und Kirche formuliert, sondern hat sich mit schwammigen Formeln begnügt. Die Synode des Bundes in Eisenach 1971 erklärte:

„Eine Zeugnis- und Dienstgemeinschaft von Kirchen in der DDR wird ihren Ort genau zu bedenken haben: in dieser so geprägten Gesellschaft, nicht neben ihr, nicht gegen sie. Sie wird die Freiheit ihres Zeugnisses und Dienstes bewahren müssen.“

Man sieht: Das „für“ ist bewusst vermieden. Es wurde in einem anderen Zusammenhang gebraucht: „Kirche für andere“, in Anlehnung an ein Zitat aus Bonhoeffers Gefängnisbriefen.

Und das hat die SED nach und nach auch genau gemerkt. In einer Jahresanalyse des SED-Staatssekretärs für Kirchenfragen heißt es 1978 (also zehn Jahre nach der Gründung des Bundes) ganz zutreffend:

„,Kirche im Sozialismus‘ in Gestalt einer patriotischen Haltung zur sozialistischen Heimat ist existent im Beispiel der Russisch-orthodoxen Kirche oder der reformierten Kirche Ungarns, deren uneingeschränktes Ja zum Sozialismus und zur Politik des sozialistischen Staates feststehen. Hinsichtlich der evangelischen Kirchen in der DDR ist dies auf Grund spezifischer geschichtlicher Entwicklungen, der Klassenkampfbedingungen an der Nahtstelle zum Imperialismus und bedingt durch weiter existierende materielle Abhängigkeit von den Kirchen der BRD, nur als Fernziel zu erstreben. Das wird deutlich, betrachtet man die derzeitige Vorstellung von ,Kirchen im Sozialismus‘, wie sie bei der Mehrheit der kirchlichen Amtsträger anzutreffen sind. […]

Die Kirche findet sich mit der Realität der sozialistischen Gesellschaft ab und stellt sich auf sie ein, was noch keine Option für den Sozialismus beinhaltet. Die sozialistische Umwelt wird als der zwar nicht ideale, so doch von Gott zugewiesene (zugemutete) Platz ihres Wirkens betrachtet. […]

Die Kirche passt sich den realen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen so an, dass ihre Haltung weder als Akklamation noch als Opposition gegenüber dem Staat aufgefasst werden kann. Die Glaubwürdigkeit der Kirche setzt geistig-weltanschauliche Eigenständigkeit voraus, wobei man diese Eigenständigkeit durch betonte Nichtidentifikation mit gesellschaftlichen Normen und Entwicklungen im Sozialismus nachzuweisen trachtet. […]

Das Auftreten von Konflikten wird infolge des Weiterbestehens grundlegender weltanschaulicher Gegensätze einkalkuliert. Ihre Austragung soll jedoch unterhalb der Schwelle offener Konfrontation mit dem Staat erfolgen. […]

Die Kirche ist in dem Sinne unpolitisch, indem sie frühere Machtpositionen und Privilegien verloren hat. Sie ist politisch Kirche in dem Sinne, dass sie sich nicht auf eine Institution des Kults beschränkt oder sich in ein selbstgewähltes innerkirchliches Ghetto zurückzieht. Vielmehr beansprucht sie ein Mitspracherecht in Politik und Gesellschaft. […]

Die evangelische Kirche sieht ihren Auftrag im Bekennen des Evangeliums, im Dienst am Menschen und an der Gesellschaft. Sie bezieht sich dabei auf den evangelischen Theologen Bonhoeffer, der eine Kirche, ,die für andere da ist‘, gefordert hat.“

Das Erstaunliche an dieser Beschreibung ist dies: Sie stimmt. Die Kommunist*innen hatten nämlich erhebliche Schwierigkeiten, sich ein einigermaßen zutreffendes Bild von einer evangelischen Kirche zu machen, weil die sowjetischen Kommunisten sich an der Russisch-orthodoxen Kirche abgearbeitet hatten. Im Staatssekretariat für Kirchenfragen dagegen hatte sich nach und nach ein differenzierteres und treffenderes Bild von der Kirche in der DDR gebildet. Klar wird aber auch, dass die SED mit der „Kirche im Sozialismus“ überhaupt nicht zufrieden war.

Trotzdem muss ich gegen jene Formeln Bedenken erheben.2 Dass die Kirche sich auf die SED-Terminologie „Sozialismus“ einließ, ohne ihrerseits zu sagen, was sie unter dem Wort versteht, war ein intellektuelles Versagen. Es führte zudem dazu, dass die Unterscheidung zwischen Staat, Partei und Gesellschaft vernebelt wurde. Während die Zehn Artikel noch klar die Defizite an Rechtsstaatlichkeit in der DDR angemahnt hatten, redete man nun statt von Staat von Gesellschaft und statt von Recht von Gerechtigkeit. Die Kirche vernebelte dadurch die Koordinaten ihrer Kritik.

„Sozialismus“?

Dass das Wort „Sozialismus“ in dieser Formel nie definiert worden ist, hängt auch damit zusammen, dass es innerhalb der Kirche verschieden verstanden wurde.

In den Berichten der Konferenz der Kirchenleitungen vor den Synoden des BEK werden folgende Formulierungen verwendet: „in der sozialistischen Gesellschaft der DDR“ oder „in der so geprägten Gesellschaft“. Das Wort „Sozialismus“ wird also bloß auf die tatsächliche Gesellschaftsordnung bezogen.

Als Heino Falcke bei der Bundessynode in Dresden 1972 erklärte: „Unter der Verheißung Christi werden wir unsere Gesellschaft nicht loslassen mit der engagierten Hoffnung eines verbesserlichen Sozialismus“, löste das auf Seiten von SED und CDU einen Sturm der Entrüstung aus, weil sie sich an den Prager Frühling erinnert sahen.

„Sündenkatalog“ der „Kirche im Sozialismus“

Man kann es genau datieren: Die Freude der SED an der kirchlichen Erklärung über „Kirche im Sozialismus“ währte nicht einmal ein Jahr. Bereits 1972 verfertigt das Staatssekretariat einen Sündenkatalog der „Kirche im Sozialismus“:

• Die Kirche will Partner des Staates sein, sie fordert ein allgemeines

Mitspracherecht.

• Sie versteht sich als Interessenvertreter christlich gebundener Bürger.

• Sie will an der Erziehung teilhaben.

• Sie will das Recht haben, sich kritisch zur gesellschaftlichen

Entwicklung der DDR zu äußern.

• Sie will das marxistisch-leninistische Gesellschafts- und Menschenbild

in Frage stellen.

• Sie will beratend wirken, wenn es um die Ausgestaltung rechtlicher

Beziehungen zwischen Staat und Kirche geht.

• Sie verlangt Einflussmöglichkeiten in Neubaugebieten und

landwirtschaftlichen Konzentrationspunkten.

Zudem koppeln die „negativen Kräfte […] ihre Methode der Entwicklung von Alternativvorstellungen gegen den Sozialismus mit Angriffen auf das sozialistische Bildungssystem, die Zulassungsverordnung an den Universitäten und die Veranstaltungsverordnung“.

Solche Sündenkataloge hat das Staatssekretariat dann Jahr für Jahr wiederholt. Es ist also folgendes Merkwürdige eingetreten: In dem Moment, da die Kirche in der DDR die Bedingungen ihres Ortes und sogar das Wort „Sozialismus” akzeptiert, wird sie für die SED unbequem.

„Kirche in der DDR“

Was nun die Geschichte dieser Formel selbst betrifft, so ist sie seit 1988 zunehmend unter innerkirchlichen Beschuss geraten. Ich selbst habe mich auch daran beteiligt. Mein Haupteinwand war: Diese Formel erweckt bei der SED Zustimmungserwartungen, die die Kirche nie erfüllen kann, denn ein Ja zum Sozialismus, wie die SED selbst ihn definierte, kam für die Kirche jedenfalls nicht in Frage. Ich hatte deshalb vorgeschlagen, besser von „Kirche in der DDR“ zu sprechen, um klarzustellen, dass die Kirche sich unausweichlich zu dem Staat ins Verhältnis setzen muss, in dem sie faktisch existiert, nicht aber zu einer Partei und ihrer angeblich wissenschaftlichen Weltanschauung.

Als Bischof Leich im Februar 1989 öffentlich erklärte, auch er halte die Bezeichnung „Kirche in der DDR“ für treffender, war die Formel tot.

„Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“

Vom Februar 1988 an tagte in der DDR die „Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. Die Bedeutung dieser Veranstaltungen für die Vorbereitung der Wende in der DDR wird meist unterschätzt. Hier fanden sich nämlich zum ersten Mal Vertreter*innen aller christlichen Konfessionen und darunter sehr viele Aktive der sogenannten Gruppen zu einer breiten Diskussion über diese drei Themen zusammen. In der Arbeitsgruppe „Mehr Gerechtigkeit in der DDR“ wurden erstmals detailliert die Probleme der DDR aufgelistet und konkrete Forderungen gestellt. Dieses Dokument ist die ausführlichste kirchliche Stellungnahme zu den politischen Problemen der DDR. Bei den Diskussionen aber zeigte sich zugleich, wie groß der Diskussionsbedarf war. Am Ende des Dokuments findet sich eine Liste derjenigen Fragen, über die wir uns nicht einigen konnten.

• Welches sind die bestimmenden Elemente und Werte einer

sozialistischen Gesellschaft?

• Welche ökonomischen Strukturen werden diesen Werten am ehesten

gerecht?

• Welchen Beitrag kann ein sozialistisches Gesellschafts- und

Wirtschaftssystem zu den Überlebensfragen der Menschheit leisten?

• Worin bestehen die für ein möglichst gerechtes Leben der Gesellschaft

notwendigen Funktionen des Staates?

• Wie können wir zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Staat

und Gesellschaft kommen?

• Wie stehen wir zum geschichtlichen Weg unseres Landes?

• Welche Informationen und Fakten fehlen?

• Was heißt es, Deutsche*r in der DDR zu sein?

• Wie arbeiten wir unsere Identitätsprobleme auf?

• Wie kann auch die nationale Frage im europäischen Friedensprozess

geklärt werden?

Mit diesen offenen Fragen sind wir in die Wende gegangen. Wir haben sie dann handelnd entscheiden müssen.

Anmerkungen

- Vgl. ausführlich dazu Richard Schröder (unter Mitarbeit von J. Zachhuber, K. Laudien und Chr. Raschke): Der Versuch einer eigenständigen Standortbestimmung der Evangelischen Kirchen in der DDR am Beispiel der „Kirche im Sozialismus“, in: Kirchen in der SED-Diktatur, Bd. 2. Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“, hg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995.

- Ich habe das bereits 1988 öffentlich getan: Schröder, Richard: Was kann „Kirche im Sozialismus“ sinnvoll heißen? in: Kirche im Sozialismus (Berlin-West) 14 (1988),135-137, wieder abgedruckt in: ders., Denken im Zwielicht. Vorträge und Aufsätze aus der alten DDR, Tübingen 1990, 49ff.