Die Formel und ihr Entstehungskontext

„Kirche im Sozialismus“ ist eine Formel, die nur verständlich ist, wenn man sie vollständig zitiert: Die evangelische Kirche in der DDR wollte dieser Formel zufolge – und es gab auch noch andere – Kirche „nicht neben, nicht gegen, sondern im Sozialismus“ sein. Gemeint war mit „Sozialismus“ aber nicht die atheistische marxistisch-leninistische Ideologie, die als eine Art Staatsreligion der DDR diente, sondern die gesellschaftlichen und politischen Realitäten des Staates DDR, die man seit dem Bau der Berliner Mauer 1961 unausweichlich akzeptieren musste.

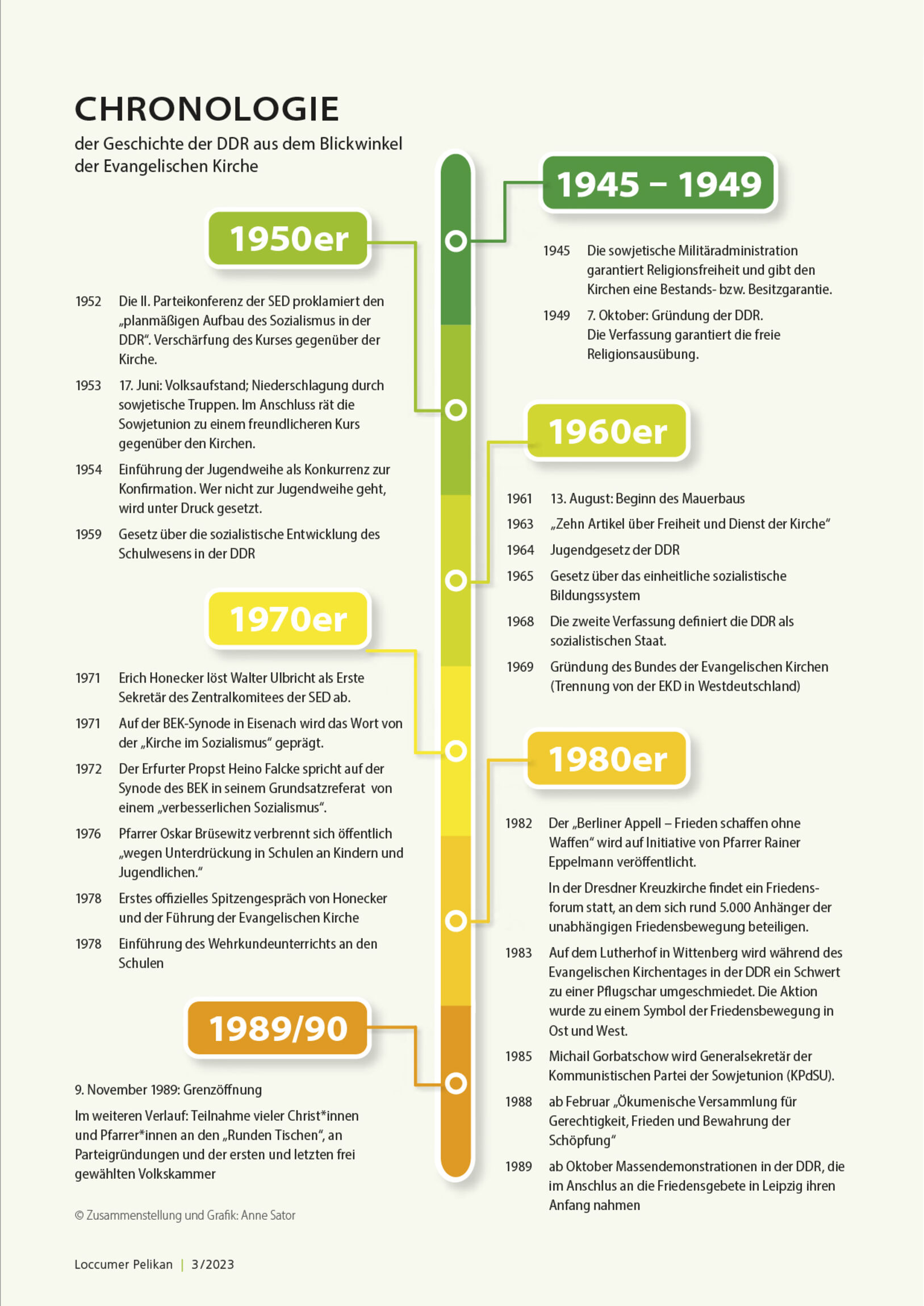

Als die Formel entstand, 1971 nämlich, war die evangelische Kirche in der DDR endgültig in dieser Realität angekommen, und das auch, weil sie kurz zuvor auf Drängen des Staates ihre Gemeinschaft mit den westdeutschen evangelischen Landeskirchen hatte aufgeben müssen. Die EKD, bis in die 1960er-Jahre hinein die letzte gesamtdeutsche Organisation, war nun auf die Bundesrepublik beschränkt. In der Folge mussten sich die acht Landeskirchen auf dem Boden der DDR selbst in einem Dachverband organisieren: dem Kirchenbund, also dem Bund Evangelischer Kirchen in der DDR, der 1969 gegründet wurde. Als der Staat 1971 endlich den Kirchenbund anerkannte – lieber hätte er die einzelnen Landeskirchen gegeneinander ausgespielt –, meinte man dies auf kirchlicher Seite als diplomatischen Erfolg verbuchen zu können. Zur gleichen Zeit aber wurde mit einer Veranstaltungsverordnung das kirchliche Leben erheblich eingeschränkt und Druck auf die Kirche ausgeübt, sich zum politischen System zu bekennen. Während die Kirche nach einer Standortbestimmung suchte, war der Staat bestrebt, ihr einen Platz anzuweisen, der sie zur Willfährigkeit und zum Rückzug auf ein rein religiöses Gebiet in ihren eigenen Mauern verurteilen sollte. Das aber war für viele Verantwortliche in der Kirche nicht akzeptabel: Sie sollte auch im Sozialismus an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken.

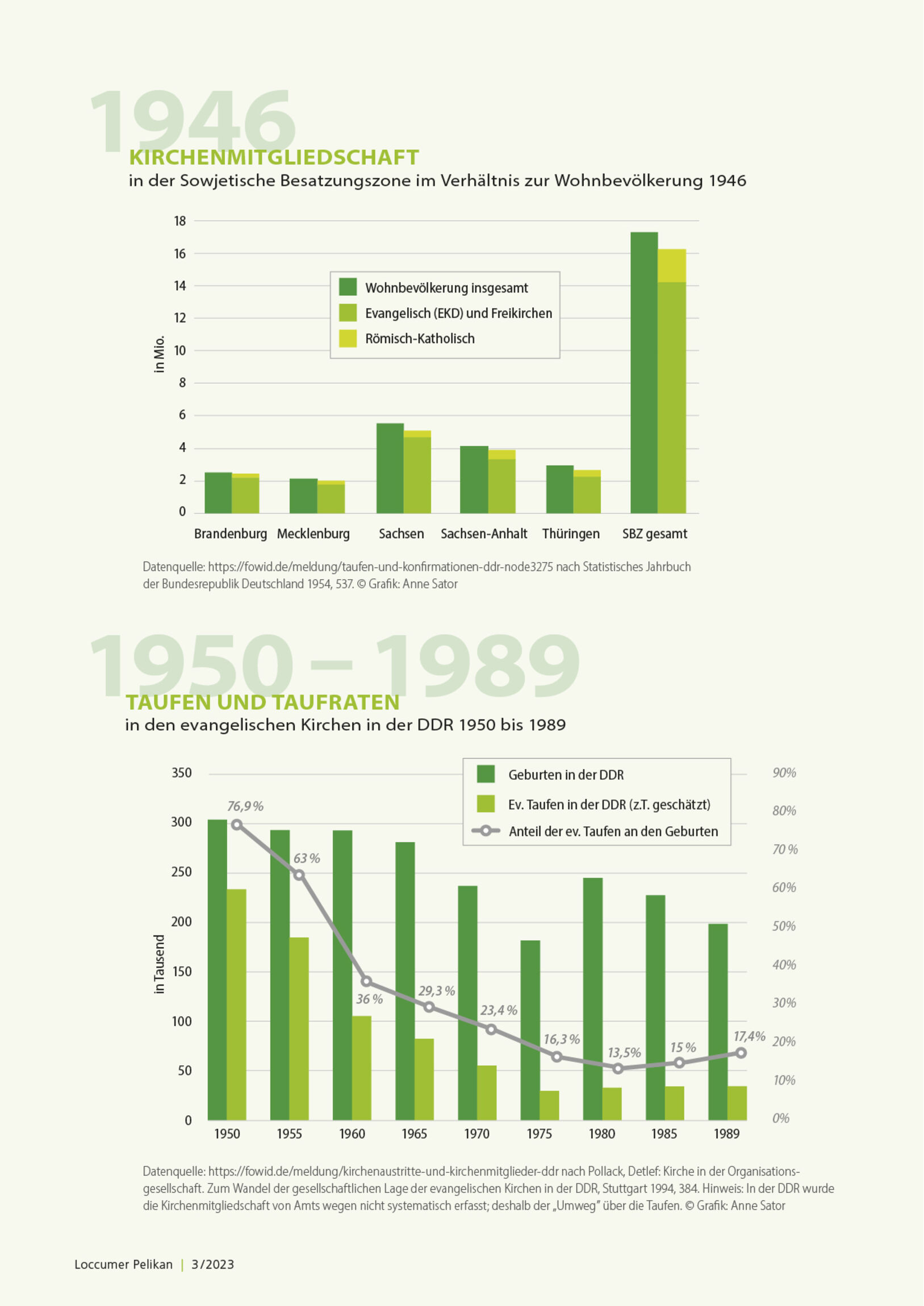

Von der Volkskirche zur Diaspora: erzwungene Säkularisierung

Der Protestantismus in der DDR war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schnell in eine Randposition gedrängt worden. 1950 hatten die Berlin-Brandenburgische und die Sächsische Landeskirche jeweils weit über vier Millionen Mitglieder, und sie waren damit größer als die größte westdeutsche Landeskirche, nämlich Hannover, mit knapp unter vier Millionen Mitgliedern. Die Tauf- und Konfirmationszahlen waren hoch, die Volkskirche schien auch in der DDR stabil zu sein. Das änderte sich in den 1950er-Jahren, vor allem in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, radikal. Dafür stehen beispielhaft zwei Zahlen: In der Landeskirche Sachsens wurden 1955 59.965 Jugendliche konfirmiert, 1960 waren es noch 12.839, und so oder so ähnlich war es auch in den anderen evangelischen Landeskirchen in der DDR. Die katholische Kirche, die in der DDR von Anfang an eine absolute Minderheit war und über volkskirchliche Strukturen nur im Eichsfeld in Thüringen verfügte, hatte anfangs noch den Konflikt mit dem Staat gesucht, zog sich aber spätestens 1961 auf eine unpolitische Position zurück. Die Freikirchen – Baptisten, Methodisten und Adventisten – versuchten ebenfalls, keine Angriffsflächen zu bieten, die Zeugen Jehovas fielen allerdings mit ihrer Wehrdienstverweigerung auf.

Kennzeichnend für die Entwicklungen in den 1950er-Jahren ist die Durchsetzung der Jugendweihe, bei der Jugendliche ihr Einverständnis mit der SED-Diktatur und ihrem Atheismus zu bekunden hatten, und somit die Marginalisierung der Konfirmation. Auf dem Gebiet des Religionsunterrichts, der der Schule verwiesen wurde, mussten die Landeskirchen ebenfalls eine Niederlage verzeichnen: Der kirchliche Unterricht (die Christenlehre) verlor zunehmend an Zuspruch.

Das alles fand auf dem Hintergrund einer Politik statt, die sich stalinistischer Methoden bediente und in den frühen 1950er-Jahren für Angst und Schrecken sorgte: Einzelne Pfarrer wurden nach Schauprozessen verhaftet, die Evangelischen Studentengemeinden unter Druck gesetzt. Kirchliche Veranstaltungen wurden häufig polizeilich daraufhin überprüft, ob sie „rein religiös“ waren, und mit Restriktionen belegt. Mit entschiedener Brutalität, nicht zuletzt mithilfe von Fake News über angebliche Spionagetätigkeiten, wurde die kirchliche Jugendarbeit, also die „Jungen Gemeinden“, bekämpft.

Die staatliche Politik hatte zwei Pole: zum einen eine rigide Laizität, die Kirche und Religion aus der Öffentlichkeit verbannte, zum anderen eine strikte Kontrolle der Kirche. Damit gewann der Staat bis Ende der 1950er-Jahre die Oberhand; und es wurde deutlich, dass Religion und Kirchenmitgliedschaft für viele Menschen keine Bedeutung mehr hatten. Unterdessen verließen bis zum Bau der Berliner Mauer rund drei Millionen Menschen die DDR, unter anderem deshalb, weil sie von der antichristlichen Politik in Schule und Arbeitsleben betroffen waren. Davon war die Hälfte jünger als 25 Jahre alt.

Die Scharnierphase zwischen Mauerbau und Kirchenbund-Gründung

Die Verdrängung von Kirche und Religion aus dem öffentlichen Leben und die Etablierung des Atheismus als Religionsersatz wurde nach dem Mauerbau gesetzlich fixiert, und das vor allem für jene Lebensbereiche, in denen der Staat dies direkt durchsetzen konnte. Dafür standen das Jugendgesetz der DDR (1964), das „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem“ (1965) und das Familiengesetzbuch aus dem gleichen Jahr. Proklamiert wurde ein Totalitätsanspruch und damit der Wille zur Schaffung eines neuen, sozialistischen Menschen. Gekrönt wurde diese Gesetzgebung 1968 durch eine neue, „sozialistische“ Verfassung, mit der sich die DDR als Staat selbst erfand. Damit verband sich eine scharfe Abgrenzungspolitik gegen die Bundesrepublik, die auch die Teilung der EKD erzwang.

Eine wesentliche kirchliche Standortbestimmung stellen in dieser Zeit die 1963 von den ostdeutschen Landeskirchen verabschiedeten „Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche“ dar, die einen Weg suchten zwischen der Konfrontation und der willigen Anpassung an die politischen Verhältnisse und die sich anlehnen wollten an die Barmer Theologische Erklärung von 1934. Die lutherische Zwei-Reiche-Lehre wurde hier so interpretiert, dass man zu unterscheiden habe zwischen dem Dienst an der sozialistischen Gesellschaftsordnung und dem Atheismus, dem man sich zu verweigern habe. Die Obrigkeit dürfe sich nicht zum Herrn über die Gewissen machen. Einer der Artikel forderte auch den Schutz der Wehrdienstverweigerer. Dies war ein wesentliches Anliegen der ostdeutschen Landeskirchen, das letztlich aber nur zu einem Ersatzdienst in den Reihen der Nationalen Volksarmee führte, dem Bausoldatendienst.

Auf der Suche nach einem Standort in Staat und Gesellschaft in den 1970er-Jahren

Mit der Gründung des Kirchenbundes lebte die Suche nach einer Standortbestimmung wieder auf. „Kirche im Sozialismus“ war nicht die einzige Formel, die im Kirchenbund nach seiner Gründung diskutiert wurde. Ebenso viel Wirkung hatte die Wendung „Kirche für andere“, die der Erfurter Propst Heino Falcke auf der Synode des Kirchenbundes 1972 in Dresden in einem Grundsatzreferat vorstellte. Falcke, der schon an den „Zehn Artikeln“ mitgearbeitet hatte, sprach von einem „verbesserlichen Sozialismus“ und provozierte damit den Staat erheblich, denn der Sozialismus war nun einmal vollkommen. Falckes Angebot: „So werden sich Christen überall engagieren, wo es gilt, die sozialistische Gesellschaft als gerechtere Form des Zusammenlebens aufzubauen“ ging ins Leere.

Zu der Zeit, als die evangelische Kirche nach Formulierungen für ihren Standort in Staat und Gesellschaft suchte, vollzog sich 1971 der Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker. Honeckers Programm war das der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“, die nicht nur die drängende Wohnungsnot mit einem Wohnungsbauprogramm lösen, sondern mit staatlichen Mitteln auch das Angebot für den privaten Konsum steigern und damit zu mehr Zufriedenheit in der Bevölkerung führen sollte. Dadurch entwickelte sich auch in der DDR eine Konsumgesellschaft mit einem bescheidenen Wohlstand, und damit etablierte sich neben der politisch erzwungenen Säkularisierung einer der Hauptfaktoren einer „natürlichen“ Säkularisierung, der in der Bundesrepublik schon länger wirksam war: Die wichtigsten Bedürfnisse in der „Fürsorgediktatur“ (so der Historiker Konrad Jarausch) wurden befriedigt, das Auto ermöglichte Mobilität, und im Alltag zog man sich in die private Nische zurück, die oft aus einem Kleingarten mit Häuschen („Datsche“) bestand. Einwirkungen auf private Lebensbereiche, wie es sie in der Bundesrepublik durch den politischen Einfluss der Kirchen in den 1970er-Jahren noch gab, waren ausgeschlossen: Scheidungen waren ebenso wie Schwangerschaftsabbrüche problemlos möglich. Kritische Debatten zu diesen Themen waren auf den Raum der Kirche begrenzt.

Andererseits wurde in den 1970er-Jahren deutlich, dass die Kirche nicht völlig zu verdrängen war, da sie in einer stabilen Minderheitenposition verblieb. Dazu trugen auch die innerdeutschen kirchlichen Beziehungen, Finanztransfers aus dem Westen und das westdeutsche Medieninteresse an der Kirche in der DDR bei. Allerdings wurde auch innerkirchliche Kritik laut, die die kirchenleitenden Organe einer zu starken Anpassung zieh. Als sich 1976 der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz öffentlich verbrannte, tat er das aus Protest gegen die atheistische Indoktrination in den Schulen und gegen „den scheinbaren tiefen Frieden, der auch in die Christenheit eingedrungen ist“. Innerkirchlich wirkte Brüsewitz’ Tod wie ein Fanal und führte bei manchen zu der Frage, ob nicht die Kirchenleitungen die Christ*innen an der Basis allein ließen, die doch vor Ort die eigentlichen Konflikte am Arbeitsplatz und in der Schule auszutragen hatten.

Eben so konnte es aussehen, als der Staat im März 1978 ein „Spitzengespräch“ zwischen der Leitung des Kirchenbundes unter dem (Ost-)Berlin-Brandenburgischen Bischof Albrecht Schönherr und der Staatsführung unter Erich Honecker ermöglichte. Dies sah auch für westliche Augen gut aus und schien für eine Art Burgfrieden zwischen Staat und Kirche zu stehen. Erich Honecker würdigte in seinem Redebeitrag die Formel von der „Kirche im Sozialismus“, da die Kirche sich damit, so seine Interpretation, am Aufbau des Sozialismus (also der SED-Diktatur) beteiligen wolle. Honecker behauptete zudem, die freie Religionsausübung in der DDR sei garantiert und Christ*innen seien nicht benachteiligt. Dass dies eine glatte Lüge war, konnte Albrecht Schönherr so nicht sagen. Er beklagte aber die bestehenden Benachteiligungen, vor allem im Schulwesen. Worum es ihm ging, machte Schönherrs Schlusssatz klar: „Das Verhältnis von Staat und Kirche ist so gut, wie es der einzelne christliche Bürger in seiner gesellschaftlichen Situation vor Ort erfährt.“

Bildung als Herausforderung für die Kirche in einer Diktatur

Dass unmittelbar nach dem Gespräch mit Erich Honecker durch die Volksbildungsministerin Margot Honecker der „Wehrkundeunterricht“ in den Schulen der DDR eingeführt wurde, zeigte, dass der Staat weiterhin auf Provokationen aus war. Die Militarisierung der Gesellschaft und die Erziehung zum Hass auf den „Klassenfeind“, also auf Freiheit, Individualität und Demokratie, waren tief im Bildungswesen verankert und begannen schon im Kindergarten. In der Kirche versuchte man sich an der „Erziehung zum Frieden“, und manche Christ*innen unterstützen auch die staatsunabhängige Friedensbewegung, die im Zuge der sowjetischen Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen Ende der 1970er-Jahre ihren Anfang nahm. Daraus entstand ein erhebliches Konfliktpotential: Obwohl die Unterstützung der Friedensgruppen in der Kirche keineswegs unumstritten war, nahm der Staat sie dafür in Haftung. Dem Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ stand das staatliche „Der Friede muss bewaffnet sein“ gegenüber.

Wenn die SED-Diktatur von Bildung sprach, meinte sie damit immer auch die „Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit“ und damit die Erziehung zum Atheismus, zur Konformität, zum Gehorsam und zur Nützlichkeit für den Staat. Abweichungen von diesen Normen wurden sanktioniert; aus einem christlichen Elternhaus zu kommen, konnte zur Folge haben, dass man nicht die Erweiterte Oberschule besuchen durfte, die zum Abitur führte, oder dass man keinen Studienplatz bekam. Die Lehrkräfte hatten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die staatlichen Vorgaben umgesetzt wurden.

Der eng umgrenzte Raum, der der Kirche vom Staat zugewiesen wurde, beinhaltete immerhin auch ein kirchliches Bildungswesen. Dieses bestand vor allem aus der Christenlehre als gemeindlichem Religionsunterricht, aber auch aus dem konfirmationsvorbereitenden Unterricht, der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, evangelischen Kindergärten, Ausbildungseinrichtungen für diakonische und pflegerische Arbeit, Kirchlichen Hochschulen und Evangelischen Akademien. Dabei handelte es sich nicht nur um einen Teil der kirchlichen „Nischenkultur“, sondern auch um einen Freiraum für eine Pädagogik, die ein ganz anderes Menschenbild voraussetzte als das staatlich verordnete.

Das staatliche Bildungswesen war eines der Hauptkonfliktfelder zwischen Staat und Kirche, und die Kirchen hatten hier eine wichtige Funktion als Anwälte der Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen, auch wenn kirchliche Appelle zumeist ins Leere gingen. Kinder und Jugendliche waren die hauptsächlichen Opfer der SED-Diktatur, ob sie nun aus christlichen Familien kamen, christlich eingestellt oder anderweitig abwegig waren. Die Perfidie der SED-Diktatur zeigte sich auf diesem Feld ganz besonders, denn die systematische Zerstörung von Bildungswegen wurde von ihr stets geleugnet. Das kirchliche Bildungswesen konnte dies weder auffangen noch korrigieren, sondern nur Alternativen in einer Nische anbieten: Individualität statt Anpassung, Kreativität statt Nachvollzug. Die Offene Jugendarbeit bot davon noch mehr für Jugendliche, die in Staat und Gesellschaft gar keine Heimat mehr fanden. „Kirche im Sozialismus“ war in diesem Sinne eben doch Kirche gegen den Sozialismus.

Der Protest gegen die SED-Diktatur, so oft er auch erstickt wurde, wurde nicht zuletzt von Angehörigen der jüngeren Generation getragen, die gegen die Apathie und Zukunftslosigkeit in einem Staat aufstanden, der sich in den 1980er-Jahren unverkennbar in der Agonie befand, wovon nicht nur die abbruchreifen Häuser in den Innenstädten zeugten. Diesen jungen Menschen konnte die Kirche ein schützendes Dach bieten, wenn es das auch nicht in jeder Gemeinde gab. Allerdings war dies nur der Protest einer Minderheit, während die Mehrheit sich fügte, wie man es im Elternhaus eben auch lernte.

Die „Friedliche Revolution“ war dann ein unter heutigen politischen Umständen undenkbarer Glücksfall, weil der Protest von Jugendlichen und natürlich auch Erwachsenen das schützende Dach der Kirche verlassen und in die Öffentlichkeit gehen konnte, ohne von russischen Panzern zermalmt zu werden, wie dies 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei der Fall war. So war die „Friedliche Revolution“ nicht das Werk der Kirche, aber undenkbar ohne die Kirche, die über Jahrzehnte eine Nische im Sinne einer „Gegenöffentlichkeit“ bewahrte, in der das freie Wort nicht strafbar war und es mehr als eine Meinung geben konnte.