Rezension

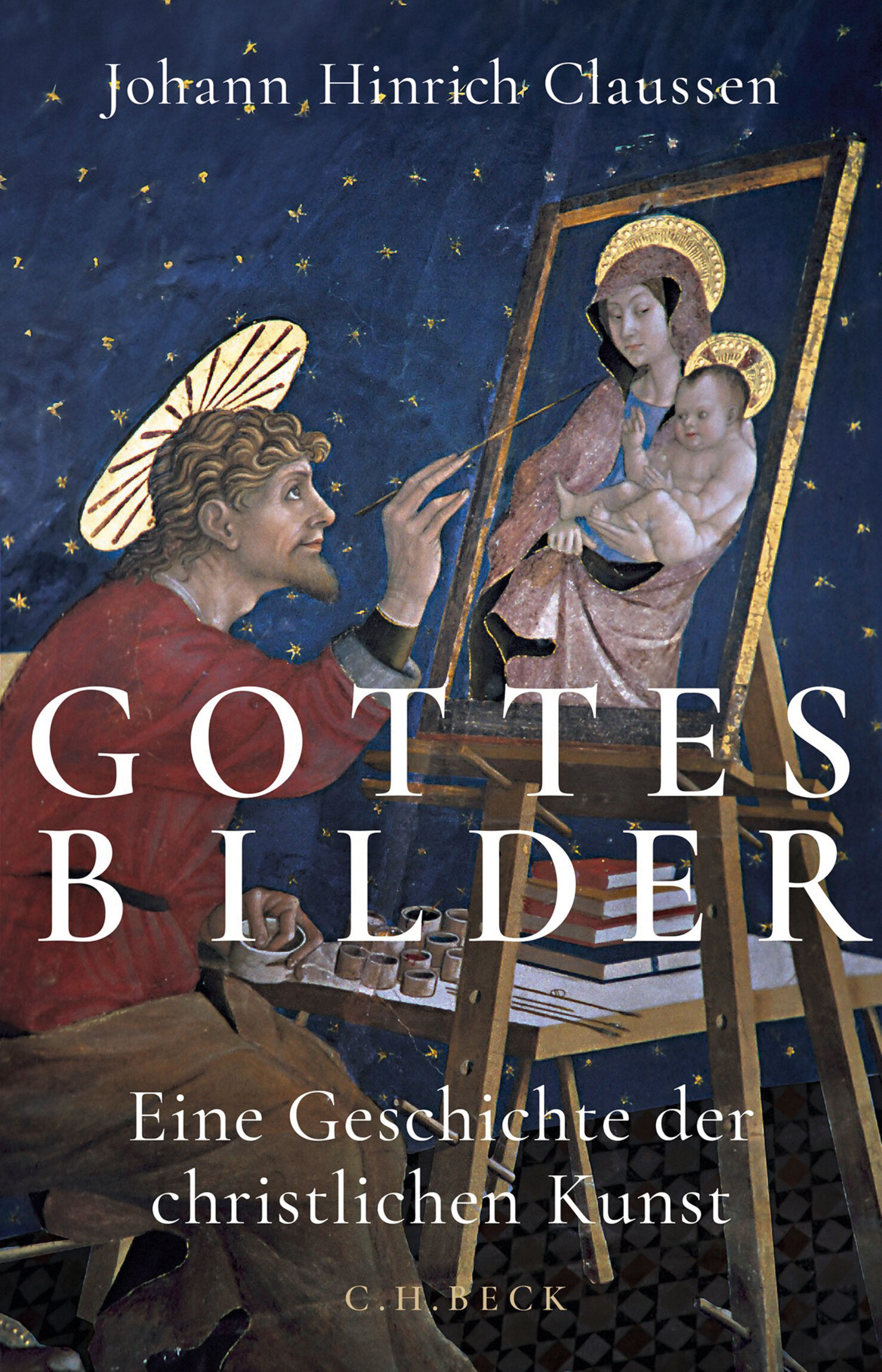

Johann Hinrich Claussen

Gottes Bilder

Eine Geschichte der christlichen Kunst

Verlag C.H.Beck München 2024

ISBN 978-3-406-82216-2

318 Seiten, 32,00 €

Johann Hinrich Claussen, der Kulturbeauftragte des Rates der EKD, hat sein neues Buch der „Geschichte der christlichen Kunst“ gewidmet, die er über zwölf als Ausstellungssäle gestaltete Buchkapitel verteilt, kenntnisreich, gut lesbar und zugleich tiefgründig erkundet und darlegt. Die Darstellung ist differenziert und doch verständlich. Der Autor arbeitet exemplarisch, will einen Überblick verschaffen „über wesentliche Formen, Gattungen, Motive und Themen“ (15) christlicher Kunstwerke und will seine Leser*innen auf eine Reise vom Unverständnis zum Staunen führen. Dabei geht er auch Widersprüchlichem nicht aus dem Weg, lotet es vielmehr in seiner Tiefe aus und erklärt es aus der jeweiligen historisch-kulturell-theologischen Gemengelage heraus. Dies gilt beispielhaft dem vordergründigen Widerspruch zwischen dem alttestamentlichen Bilderverbot einerseits und der reichhaltigen christlich-künstlerischen Bilderwelt andererseits.

Säle und Postskripta

Die zwölf Säle, durch welche die Leser*innen geleitet werden, reichen von Bildwerken aus dem antiken Israel über Christusbilder der alten Kirche und des neuen Rom mit seinen heiligen Ikonen, das Mittelalter, die Reformationszeit, den Barock und die Romantik bis zur Moderne. Bei der Lektüre des Buches, respektive dem Durchschreiten dieser Ausstellungssäle, begegnet man natürlich älteren Bekannten bis üblichen Verdächtigen wie dem Alexamenos-Graffito, das den Gekreuzigten mit Eselskopf zeigt, oder Raffaels „Madonna im Grünen“ sowie dem vielleicht unvermeidlichen „Kreuz im Gebirge“ des aktuell wieder sehr angesagten Caspar David Friedrich. Noch interessanter, weil heilsam irritierender sind jedoch die eher überraschend daherkommenden Kunstwerke, die Claussen hier anführt. Dafür nutzt er vor allem das am jeweiligen Kapitelende begegnende Postskriptum („P.S.“), in welchem er das zuvor Dargelegte anhand eines (post)modernen Kunstwerkes illustriert, prolongiert, aktualisiert oder konterkariert. So endet beispielsweise der siebte Kapitel-Saal „Große Gemälde der Hochrenaissance“ mit der eingehenden Besprechung des zentralen Kreuzigungsbildes von Matthias Grünewald und mündet dann in das P.S., in welchem die Video-Installation „Emergence“ des zeitgenössischen US-amerikanischen Künstlers Bill Viola als kongeniale Auseinandersetzung mit Bildern und Emotionen der Renaissance eingeführt und erläutert wird.

Im elften, der „Erbauung im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit“ gewidmeten Saal begegnen sodann neben der ungezählte Male kopierten Christusstatue von Bertel Thorvaldsen südamerikanische Christusmonumente, bebilderte Herz-Jesu-Frömmigkeit sowie die „Stalingrad-Madonna“, letzteres ein Kunstwerk von aktuell bedrängender Aktualität. Im P.S. schließlich stellt der Autor hier treffenderweise den sich vielfältiger Verbreitung erfreuenden Segensengel des ökumenischen Vereins „Andere Zeiten“ vor.

Besonderheiten

Die Frage danach, was dieses Buch besonders macht, beantworte ich so:

• Es gibt zahlreiche, hochwertige Abbildungen der besprochenen Kunstwerke.

• Johann Hinrich Claussen legt hier keine wissenschaftlich akribische

Forschungsarbeit vor, sondern wählt einen eher essayistischen

Darstellungsansatz. Das Buch ist verständlich geschrieben und auch ohne

einen akademischen Abschluss in Kunstgeschichte flüssig zu lesen.

• Der Autor bietet hier nicht weniger als die Darlegung und Erschließung des

sowohl ästhetischen als auch religiösen Charakters christlicher Bildwerke.

• Besonders inspirierend fällt das jeweilige Postskriptum am Ende jedes

Kapitel-Saales aus (s.o. zur Erläuterung).

Kurz zusammengefasst: Hier begegnet ein kulturtheologisches Werk mit Tiefgang und Anspruch, das zu lesen auch ohne Spezialwissen Freude bereitet und Nutzen bringt. Es sei allen an Kunst Interessierten in Schule und Gemeinde empfohlen, da es sowohl Überblicks- als auch Detailwissen verschafft und gerade mit seinen eher irritierenden Beispielen Lust auf den Einsatz entsprechender Kunstwerke in schulischen und gemeindlichen Kontexten wecken kann.

Weiterführendes

Eine kritische Anmerkung sei abschließend erlaubt: So schön und berechtigt der Obertitel des Buches „Gottes Bilder“ auch mit dem genitivus subiectivus und obiectivus spielt, der Untertitel „Eine Geschichte der christlichen Kunst“ ist jedoch nicht unproblematisch und wird nicht komplett trennscharf entfaltet. Will sagen: Was ist denn letztlich und genau „christliche Kunst“? Von christlichen Personen oder Institutionen angeregte und finanzierte Auftragskunst oder Kunst, die Themen behandelt, die auch in der christlichen Tradition und Theologie vorkommen bis zentral sind?

Und schließlich: Wäre es nicht mindestens einen eigenen Ausstellungs-Saal, wenn nicht eine eigene Monografie wert, den religiösen bis biblischen Spuren in dezidiert säkularer oder nichtchristlicher Kunst zu folgen?

Letztlich leistet der Autor dies nicht zuletzt in manchen seiner hier gebotenen Postskripta durchaus, nur die eigene bis breitere Thematisierung dieses spannenden Pfades fehlt. Aber wer weiß, welches Projekt Johann Hinrich Claussen als nächstes in Buchform veröffentlichen wird …

Matthias Surall